本文

企画展「米と飯 昔のお米とご飯の知恵」開催について

更新日:2024年12月13日更新

印刷ページ表示

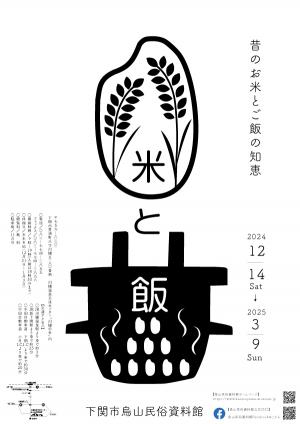

企画展「米と飯 昔のお米とご飯の知恵」

開催期間

令和6年12月14日土曜日から令和7年3月9日日曜日まで

開催場所

烏山民俗資料館 小展示室(ギャラリー01)

開館時間および休館日

〇開館時間

午前9時から午後7時まで(ただし、入館は午後6時30分まで)

〇休館日について

年末年始:12月31日から1月3日まで

年末年始以外の展覧会開催中は休館日はございません。なお、開催中に施設内で展示替えをおこなう場合がございます。くわしくは当館ホームページでお知らせいたします。

午前9時から午後7時まで(ただし、入館は午後6時30分まで)

〇休館日について

年末年始:12月31日から1月3日まで

年末年始以外の展覧会開催中は休館日はございません。なお、開催中に施設内で展示替えをおこなう場合がございます。くわしくは当館ホームページでお知らせいたします。

入館料

入館料は無料となります。

展示のみどころ

山口県で近代に生産された北九州の在来品種「白玉」や山口県の在来品種で朝鮮半島で人気となった品種「穀良都(こくりょうみやこ)」など近代の「お米」の誕生と歴史を知ることができます。

また、貴重なお米の品種「白玉」「穀良都(こくりょうみやこ)」「神力」「かばしこ」や各地の「赤米」などの穀物標本、またさまざまな稲の植物標本資料がご覧いただけます。

同時に、江戸時代から昭和初期頃までのご飯の炊き方の変遷を知ることができる内容となっています。

また、貴重なお米の品種「白玉」「穀良都(こくりょうみやこ)」「神力」「かばしこ」や各地の「赤米」などの穀物標本、またさまざまな稲の植物標本資料がご覧いただけます。

同時に、江戸時代から昭和初期頃までのご飯の炊き方の変遷を知ることができる内容となっています。

展示概要

この展覧会は、歴史の中で忘れ去られつつある地域の「米」と「飯」の変遷を紹介するものです。日本における「米」は、単なる農業の中心的な作物にとどまらず、神事や祭りにおいても重要な役割を果たし、豊穣を祈る象徴として崇められてきました。特に「米」は、食の根源であるだけでなく、家族や地域の絆を深める要素として、日本文化において欠かせない存在となっています。

現在、私たちはそのことを忘れがちですが、日本人は歴史を通じてさまざまな品種のお米を育成し、それぞれに適したご飯の炊き方を生み出してきました。米の品種は、主食として広がる中で気候や地域に適応し、より生産性の高い品種が数多く開発されました。その一方で、古い品種は次第に衰退していきました。これまでに育成された米の品種は、おそらく数千にのぼると考えられています。

また、ご飯の炊き方も時代とともに変化してきました。新たな調理法が登場することで、古い方法は次第に忘れられていったのです。

この展覧会では、地域で育まれてきた「米」の変遷を知るとともに、ご飯の炊き方の変化を通じて、日本人と「米」の深い絆を感じていただけます。ぜひ、この展覧会を通じて、日本人と米の歴史を深く理解し、私たちの食文化の豊かさを再認識していただければと思います。また、米が単なる食材にとどまらず、私たちが生まれ育った地域の生活文化に深く根ざした存在であることを感じていただければ幸いです。

現在、私たちはそのことを忘れがちですが、日本人は歴史を通じてさまざまな品種のお米を育成し、それぞれに適したご飯の炊き方を生み出してきました。米の品種は、主食として広がる中で気候や地域に適応し、より生産性の高い品種が数多く開発されました。その一方で、古い品種は次第に衰退していきました。これまでに育成された米の品種は、おそらく数千にのぼると考えられています。

また、ご飯の炊き方も時代とともに変化してきました。新たな調理法が登場することで、古い方法は次第に忘れられていったのです。

この展覧会では、地域で育まれてきた「米」の変遷を知るとともに、ご飯の炊き方の変化を通じて、日本人と「米」の深い絆を感じていただけます。ぜひ、この展覧会を通じて、日本人と米の歴史を深く理解し、私たちの食文化の豊かさを再認識していただければと思います。また、米が単なる食材にとどまらず、私たちが生まれ育った地域の生活文化に深く根ざした存在であることを感じていただければ幸いです。

主な展示品

穀物標本として、「白玉」「穀良都(こくりょうみやこ)」「かばしこ」「神力」やさまざまな地域の赤米。植物標本など